O racismo estrutural não aparece só na violência aberta contra pessoas pretas e pardas. Ele age de forma silenciosa quando naturaliza que essas populações, herdeiras de um passado escravocrata, sejam empurradas para os piores trabalhos, para a falta de oportunidades e para a pobreza que já parece parte do cenário. A herança do colonialismo escravocrata ainda define quem tem acesso a oportunidades e quem permanece nas margens, não por escolha, mas por uma organização social construída sobre exclusões antigas que seguem operando no presente.

Quando a meritocracia aparece como explicação universal para o sucesso, ela ignora que muitos começam a corrida com séculos de vantagem. Fortunas acumuladas graças à exploração racial continuam rendendo dividendos aos descendentes de quem nunca precisou disputar espaço, enquanto famílias negras carregam o peso de uma história em que direitos básicos são negados por gerações.

Quem herdou riquezas construídas com exploração racial tem vantagens absurdas, enquanto descendentes de pessoas escravizadas ainda correm atrás de direitos básicos. Falar em esforço individual sem olhar para essa história é pura desonestidade e estratégia de anestesia às lutas sociais antirracistas e anticapitalistas.

O Brasil revela isso sem sutileza. Segundo o IBGE, trabalhadores brancos ganham, em média, 70% a mais que negros, que são a maioria nos trabalhos precarizados e de menor prestígio social. Um abismo que nenhum “esforço individual” consegue explicar sozinho. Além disso, a violência tem cor e alvo definidos: o Atlas da Violência aponta que 76% das vítimas de homicídio no país são negras. Somos um dos países mais racistas e desiguais do mundo porque insistimos em tratar esses números como normalidade, e não como uma tragédia planejada.

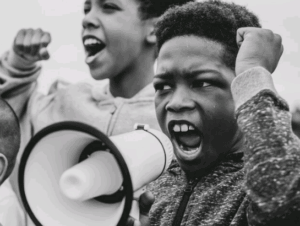

Nos EUA, a “terra da liberdade”, não é diferente. Em plena década de 1960, enquanto se celebrava o “american way of life”, lideranças como Martin Luther King Jr., Malcolm X e Angela Davis enfrentavam não só a violência direta de grupos racistas, mas também leis e práticas de segregação. A renda das famílias negras, na época, mal chegava à metade da renda das famílias brancas. Décadas depois, a desigualdade permanece, revelando que o capitalismo estadunidense sempre distribuiu liberdade e prosperidade de maneira seletiva.

Movimentos liderados por pessoas pretas, no Brasil ou fora dele, foram e continuam sendo estigmatizados, demonizados, invisibilizados e criminalizados.

Nelson Mandela foi preso por lutar contra o apartheid na África do Sul. Angela Davis foi perseguida por denunciar o Estado racista nos EUA. Malcolm X e Luther King foram assassinados por chamarem o povo à luta pela democracia legítima, para além da ilusão de liberdade e igualdade através do enriquecimento.

Carlos Marighella foi preso, torturado e assassinado por lutar contra a ditadura no Brasil, assim como Zumbi dos Palmares, ao enfrentar as elites escravistas, em 20 de novembro de 1695 . O que essas trajetórias revelam é a dificuldade histórica de aceitar que a crítica ao racismo é, ao mesmo tempo, uma crítica ao próprio sistema que o sustenta.

No mundo neoliberal, essa crítica se dilui em discursos que reforçam a responsabilização individual, o identitarismo e a atomização da sociedade. A ideia de que “o empreendedorismo resolve tudo” convence muitos a acreditar que superar desigualdades depende apenas de esforço pessoal, de força de vontade e de fé. Nesse discurso, a luta coletiva perde espaço para histórias de superação que camuflam as barreiras reais que continuam impedindo a maioria de avançar.

Essa visão ignora condições de vida profundamente desiguais. Milhões de brasileiros vivem em áreas sem saneamento básico, com escolas precárias, atendimento de saúde limitado e presença constante de violência – seja do crime organizado, seja de polícias milicianas, pastores mercenários e empresários oportunistas. Quando denunciam essas dificuldades, são muitas vezes acusados de vitimismo ou falta de vontade. Assim, problemas estruturais são reinterpretados como falhas individuais, o que serve mais para aliviar a consciência das elites do que para enfrentar as desigualdades.

Ao mesmo tempo, pessoas pretas e pardas ocupam posições fundamentais na economia, mas continuam recebendo os salários mais baixos e tendo menos acesso a espaços de poder. As mulheres negras sofrem ainda mais: acumulam as consequências do racismo e do machismo e enfrentam obstáculos que raramente são reconhecidos com a seriedade que merecem.

Há ainda um movimento de transformar algumas figuras negras em símbolos de sucesso para reforçar que o sistema seria “justo”. São histórias de ascensão apresentadas como prova de que “basta se esforçar”, quando, na prática, funcionam como exceções calculadas. Uma covardia que se manifesta na objetificação e mercantilização de pessoas escolhidas e produzidas para representar o sucesso do empreendedorismo – desde que jurem lealdade, obediência e gratidão eterna a seu benfeitor, quase sempre branco e rico.

O racismo não é um desvio de percurso do capitalismo, mas parte de seu funcionamento histórico. A exploração econômica sempre precisou de justificativas para definir quem ocuparia as posições de trabalho mais duras e menos valorizadas. A raça foi uma dessas justificativas, convenientemente usada para manter hierarquias que interessavam a quem acumulava riqueza. Sem essa lógica, o capitalismo perderia parte essencial de seu funcionamento.

Esse processo se apoia em uma tradição europeia que, por séculos, utilizou narrativas religiosas e pseudocientíficas para afirmar a superioridade de alguns povos sobre outros. Essa visão moldou instituições, naturalizou privilégios e criou padrões de humanidade em que muitos não eram considerados plenamente humanos. Embora as justificativas tenham mudado, seus efeitos continuam presentes.

Se o racismo foi institucionalizado por Estados e impérios ao longo de séculos, seu enfrentamento exige ações igualmente estruturais. Políticas de reparação, redistribuição de renda, acesso real à educação e ao trabalho digno não são concessões, mas passos necessários para corrigir desigualdades históricas que não desaparecerão sozinhas. Combater o racismo é enfrentar o modo como a sociedade organiza seus recursos, suas prioridades e seus privilégios.

Por isso, superar o racismo implica repensar o modelo social baseado em competição e acúmulo. Significa construir formas de convivência que valorizem a cooperação, a dignidade humana e a igualdade radical de direitos e oportunidades.

A luta antirracista, para ser efetiva, não pode se limitar a gestos individuais; precisa enfrentar a lógica econômica que alimenta a desigualdade. Uma luta urgente e legítima, mas que só alcançará seu fim quando subverter o capitalismo que alimenta e lucra com o racismo.

Luis Felipe Valle é professor universitário, geógrafo, mestre em Linguagens, Mídia e Arte, doutorando em Psicologia